상실의 기억에 매몰되지 않고, 그 상처를 안고 나아갈 용기를 주는 것들에 대해 생각합니다. 때로 한 편의 영화는 어떤 위로나 조언보다 더 선명한 등불이 되어주기도 하는데, 제게는 '문라이트'가 그런 작품이었습니다. 이 영화가 주는 위로의 방식은 조금 특별합니다. 서사를 대사로 나열하기보다 이미지와 사운드, 인물의 시선 같은 영화적인 언어로 내면과 분위기를 조각하기 때문입니다.

영화는 소년의 충격을 구구절절 설명하지 않습니다. 예컨대 엄마가 마약에 취해있는 모습을 목격하는 장면. 일상적 조명 대신 극단적인 붉은색과 푸른색 조명을 사용하고, 소리를 비현실적으로 왜곡시켜 소년이 겪는 이질감과 혼란을 관객의 피부에 직접 와 닿게 합니다.

이번 글에서는 한 소년이 상실의 아픔을 딛고 상처 입은 기억을 안아주며 마침내 자기 긍정에 이르는 여정을 따라갑니다. 세상이 붙인 꼬리표를 거부하고 스스로가 누구인지 결정하는 아름다운 순간을, 영화가 그려내는 그 시선을 되짚어보려 합니다.

상실의 흔적, 그리고 갑옷 속의 소년

샤이론의 유년기는 따뜻한 환대의 기억과 함께, 그의 삶을 뒤흔든 두 개의 커다란 상실로 새겨져 있습니다. 아버지 같았던 후안의 소리 없는 부재, 그리고 유일한 친구였던 케빈이 남긴 깊은 상처.

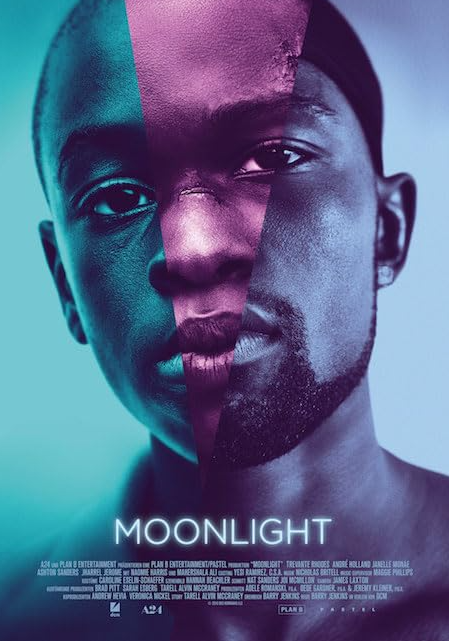

영화는 이 기억들을 검은 화면(샤이론) 위로 점멸하는 '푸른빛'(후안)과 '붉은빛'(케빈)으로 시각화합니다. 이는 영화 포스터가 세 가지 색으로 샤이론의 얼굴을 나누어 보여주듯, 그의 정체성을 형성한 두 개의 거대한 영향을 상징합니다. 후안이 남긴 푸른빛, 케빈이 남긴 붉은빛. 점멸하는 두 빛은 상실의 아픔인 동시에 지울 수 없는 그의 일부가 되었음을, 사라짐은 어떤 형태로든 남아있음을 말하는 듯합니다. 그렇게 내면에 새겨진 흔적들로부터 자신을 지키기 위해, 샤이론은 단단한 갑옷을 둘러맵니다. 과시적인 금니, 마초적인 몸과 음악으로.

기억 안아주기: 영원한 환대의 등불

하지만 그 갑옷이 샤이론을 영원히 가둘 수는 없었습니다. 그를 옥죄는 상처의 기억 속에는 역설적으로 그를 구원할 환대의 기억 또한 희미한 등불처럼 잠들어 있었습니다. 그 희미한 등불이 어떻게 다시 그의 길을 밝혔을까요.

수많은 상처가 그의 삶을 할퀴고 지나갔지만, 사랑의 기억은 사라지지 않고 남아있습니다. 어른이 된 샤이론이 어린 시절 자신에게 깊은 상처를 준 케빈을 만나러 가는 길, 영화는 바다에서 수영하는 아이들의 모습을 비춥니다. 이것은 단순한 풍경이 아닙니다. 또 다른 상처가 될지 모를 만남을 앞두고, 그의 무의식이 소환해 낸 사랑의 원형적 기억. 이 환대의 기억을 등불삼아 샤이론은 앞으로 나아갑니다.

한편 케빈을 만나러 가기 직전, 샤이론은 또 다른 과거의 그림자와 마주합니다. 망가진 모습으로 아들을 사랑한다며 용서를 구하는 어머니. 어머니에게서 온전한 구원을 얻을 수 없음을 확인한 그 슬픈 해방감이, 역설적으로 그가 또 다른 상처의 근원인 케빈에게서 어떤 답을 찾고자 나아가게 만든 것은 아닐까 하는 생각도 들었습니다.

여백이라는 환대

집에서도 학교에서도 샤이론은 폭력과 강요에 짓눌립니다. 그러나 그에게 환대를 준 사람들은 달랐습니다. 말 대신 행동으로, 침묵으로 공간을 내어주었습니다.

낯선 소년이 마음을 열 때까지 다그치지 않고 따뜻한 식사를 차려주며 묵묵히 기다려 준 테레사, 그리고 소년의 몸과 마음을 받쳐주며 세상에 자신을 온전히 맡기는 법을 알려준 후안.

그렇게 그의 내면에 각인된 환대의 방식은, 세월이 흘러 가장 극적인 순간에 다시 한번 재현됩니다. 케빈과의 재회. 어색한 침묵이 흐를 때, 케빈은 섣부른 말 대신 요리를 하고, 주크박스에서 노래를 틉니다.

바버라 루이스의 'Hello, Stranger'.

“오랜만이야, 낯선 사람. 다시 보니 정말 좋구나.”

노래 가사는 그들의 못다 한 말이 되어 어색한 침묵을 채웁니다. 말보다 더 깊은 눈빛과 음악, 그리고 테레사가 그랬던 것처럼 음식을 내어주는 환대 앞에서 샤이론은 비로소 자신을 둘러온 갑옷을 스스로 내려놓습니다.

스스로 달빛이 되기로 결정하다

세상을 향해 둘렀던 마초적인 갑옷을 벗는 마지막 과정은 자기 자신을 향한 온전한 긍정으로 완성됩니다.

달빛 아래, 상처 입었지만 순수했던 어린 시절의 자신을 포용하는 엔딩.

더 이상 숨겨야 할 연약함이 아닌, 상처받았지만 순수했던 어린 시절의 나.

그 모든 시간을 통과해 온 자기 자신 전체를 있는 그대로 받아들이는.

과거 후안이 수영을 가르쳐주며 남겼던 한마디의 말이 실현되는 아름다운 순간입니다.

"언젠간 네가 누군지 스스로 결정해야 해. 그걸 누구한테도 정하게 해선 안 돼."

엔딩에서 영화는 바다 앞에 선 어린 리틀을 보여줍니다. 그의 마지막 시선은 프랑수아 트뤼포의 <400번의 구타> 속 앙투안의 얼굴을 떠올리게 합니다. 하지만 두 시선의 결은 다릅니다. 세상의 끝에 내몰린 앙투안의 얼굴에 '원망과 한맺힘'이 서려 있다면, 샤이론의 시선은 ‘자기 자신을 향한 화해’입니다.

내 안의 등불을 닦아보는 시간

한 인간이 물의 기억(수영)과 불의 기억(요리)을 등불 삼아 현재의 환대 속에서 갑옷을 벗고, 마침내 자기 존재를 잃지 않고 긍정하던 그 마지막 시선.

영화는 제게 묻습니다. 나를 살아가게 하는 사랑과 환대의 기억은 무엇인지. 그동안 과분한 사랑과 환대를 받았음에도, 그 소중함을 당연하게 여기며 흘려보내고 있지는 않은지.

샤이론의 시선은 제 안에 희미하게 담겨 빛나고 있던 등불들을 다시 한번 소중히 닦아보게 만듭니다.

구독하시면 새롭게 담기는 이야기들을 가장 먼저 메일로 받아보실 수 있습니다.

그럼에도, 사랑은 남는다

때로 한 편의 영화는 스쳐 가는 위로의 말보다 더 깊은 울림을 남깁니다. 영화 '문라이트'는 상처 입은 소년의 내면을 세심한 시선으로 따라가며, 사랑의 기억이 어떻게 한 사람의 등불이 되어주는지 보여줍니다. 그 여정을 따라가며 우리를 나아가게 하는 내면의 빛은 무엇인지 생각해봅니다.